측량할 수 없는 삶의 부분

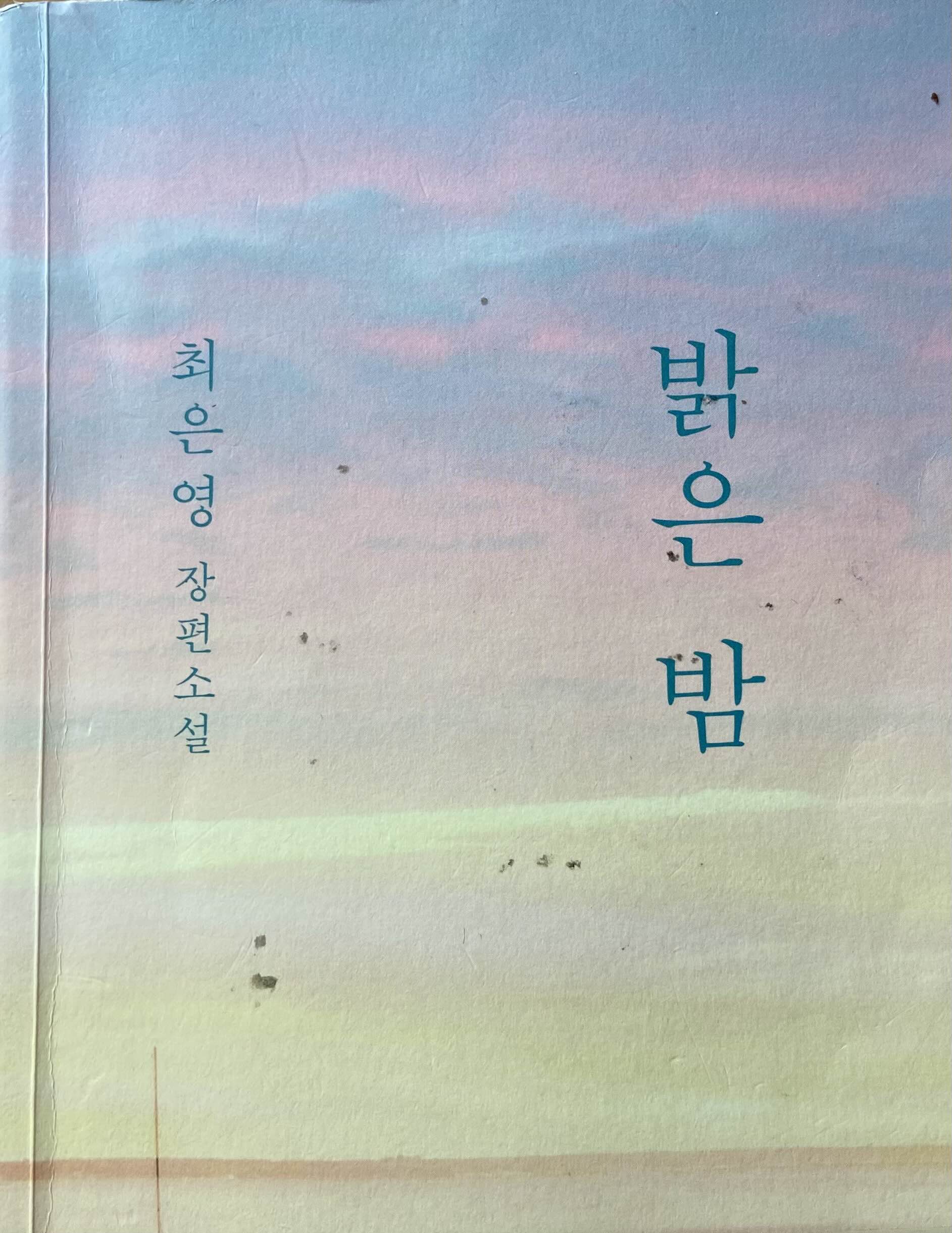

최은영, [밝은 밤], 문학동네, 2023.

(큰활자 책 438~441쪽)

내가 엄마에게 사진을 보여주자 엄마는 힐끗 보더니 별다른 말을 하지 않았다. 언니의 일이 있고 난 뒤 우리는 이 동네로 이사를 왔고, 사자 가족은 우리를 따라오지 않았다. 그 이후에도 엄마는 내 머리를 감겨주었지만 엄마에게 그 일이 그저 해치워야 할 일거리가 되었다는 것을 나는 피부로 느낄 수 있었다.

“액자에 담고 싶은 사진은 없어?”

내가 묻자 엄마의 눈빛이 흔들렸다. 앨범이 아닌 항상 보이는 곳에 둘 수도 있다는 생각은 하지 못한 것 같았다.

“한 장 골라서 액자에 넣어봐.”

주제넘은 제안이라는 것을 알았다. 엄마가 언니 사진을 보이는 곳에 둔다는 것은 이제 더이상 언니에 대해 숨기지 않겠다는 선언과 같을 테니까. 엄마는 가만히 있다가 고개를 저었다. 나는 아무렇지 않은 척하면서 나머니 사진들을 앨범에 정리했다. 그리고 생각했다. 여기까지 오는 데도 오랜 시간이 걸렸고 이것만으로도 엄마에게는 큰 용기가 필요했을 것이라고.

사진들을 거의 다 정리했을때 상자 바닥에서 약간 뿌연 사진 한 장을 발견햇다. 여자들 여럿이 마루에 앉아 있는 사진이었다. 푸른 민소매 원피스를 입은 젊은 엄마와 그 곁에서 하품을 하는 바가지 머리의 내가 보였다. 내 옆에서 양 갈래로 머리를 묶은 어린 언니가 나를 바라보고 있었다. 그 옆에는 두 다리를 앞으로 쭉 뻗고 언니 쪽으로 몸을 기울인 젊은 할머니가 있었다. 그리고 엄마의 왼쪽에 흐니 모시옷을 입은 노인이 엄마와 아주 가까이 붙어앉은 채 웃고 있었다. 그 노인이 누구인지는 금방 알아볼 수 있었다.

“증조할머니야?”

내가 손가락으로 가리키며 묻자 엄마가 고개를 끄덕였다.

“응. 일회용 카메라로 찍어서 선명하질 않네. 제대로 인화가 안 될 사진도 많고.”

엄마는 아쉽다는 듯이 말하며 그때 희령에서 찍은 사진들을 골라 내게 건넸다. 사진들은 전부 흐렸고 어떤 사진은 한쪽이 뭉개지거나 빛에 잘못 노출되어 반쪽만 보이기도 했다. 초점이 잘못 맞아서 사람 얼굴은 뿌옇게 나오고 뒤의 나무만 선명하게 나온 사진도 있었다. 그런데도 엄마는 그 사진들을 버리지 않은 것이다.

”이건 앨범에 넣지 마.“

엄마가 가리킨 건 거북이 해변에서 다 같이 일렬로 서서 찍은 사진이었다. 엄마가 찍었는지 사진에는 엄마가 없었다. 맨 왼쪽에는 모시 적삼을 입은 증조할머니가, 그 옆에는 나와 언니가, 끝에는 할머니가 서로의 손을 잡고 웃고 있었고, 파도의 흰 포말이 발을 적시고 있었다. 엄마는 돋보기를 끼고 그 사진을 한참 들여다보더니 미간을 찌푸리고 옅게 미소 지었다. 그러고는 사진을 노트 안에 따로 끼워넣었다.

나는 할머니 집 마루에서 찍은 사진을 집어들어 엄마에게 보여주며 내게 달라고 말했다. 그리고 다른 사진들은 한 장 한 장 핸드폰으로 찍어서 저장했다.

엄마는 앨범을 책장에 넣은 뒤 옷장을 정리하기 시작했다. 마치 사진 정리가 다른 짐 정리처럼 그저 해야할 일 중 하나였을 뿐이라는 듯한 태도였지만. 엄마의 그런 태도가 내게는 엄마가 내색할 수 없을 정도로 큰 일을 치렀다는 방증으로 보였다. 엄마는 그 사진들을 무려 삼십 년 가까이 혼자 간직해왔던 것이다. 이사를 다닐 때마다 버릴까 말까 고민을 하면서.

(큰활자 책 452~456쪽)

한 사람의 삶을 한계 없이 담을 수 있는 레코드를 만들면 어떨까. 태어나는 순간부터 어릴 때의 옹알이 소리, 유치의 감촉, 처음 느끼는 분노, 좋아하는 것들의 목록과 꿈과 악목, 사랑, 나이듦과 죽기 직전의 순간까지 모든 것을 담은 레코드가 있다면 어떨까. 처음부터 끝까지 한 삶의 모든 순간을 오감을 다 동원해 기록할 수 있고 무수한 생각과 감정을 모두 담을 수 있는 레코드가 있다면 그건 그 사람의 삶의 크기와 같을까.

나는 그렇지 않다고 생각한다. 비가시권의 우주가 얼마나 큰지, 어떤 모습일지 상상할 수 없는 것처럼 한 사람의 삶 안에도 측량할 수 없는 부분이 존재할 테니까. 나는 할머니를 만나 할머니의 이야기를 들으며 그 사실을 자연스레 이해할 수 있었다.

내가 지금의 나이면서 세 살의 나이기도 하고, 열일곱 살의 나이기도 하다는 것도, 내게서 버려진 내가 사라지지 않고 내 안에 그대로 남아 있었다는 사실도. 그애는 다른 누구도 아닌 나의 관심을 바라면서, 누구도 아닌 나에게 위로 받기를 원하면서 나를 기다리고 있었다.

나는 종종 눈을 감고 어린 언니와 나를 만난다. 그애들의 손을 잡아보기도 하고 해가 지는 놀이터 벤치에 같이 앉아서 이야기를 나누기도 한다. 아무도 없는 집에서 혼자 학교에 갈 채비를 하던 열 살의 나에게도, 철봉에 매달려 울음을 참던 중학생의 나에게도, 내 몸을 해치고 싶은 충동과 싸우던 스무 살의 나에게도, 나를 함부로 대하는 배우자를 용인했던 나와 그런 나를 용서할 수 없어 스스로를 공격하기 바깠던 나에게도 다가가서 귀를 기울인다. 나야, 듣고 있어. 오랫동안 하고 싶었던 말을 해줘.

내가 대전으로 이사간 이후에 할머니는 카카오톡 하는 법을 배워서 내게 가끔 자신이 찍은 사진들을 보내주곤 했다. 아무 메시지 없이 사진만 몇 장 보내기도 했다. 그러면 나도 고양이를 찍은 사진이나 꽃사진, 나무 사진 같은 것들을 보내며 안부를 물었다. 나는 인터넷에서 할머니에게 어울리는 하늘색 원피스 한 벌을 사서 할머니 집으로 부쳤다.

대전을 떠날 때만 해도 흐리던 하늘이 희령으로 다가갈수록 맑게 변했다. 김희자 박사, 이제는 내가 희자 할머니라고 부르게 된 그녀를 맞이하러 가는 길이었다. 희자 할머니는 서울에서 버스를 타고 희령 터미널로 오기로 했고, 나는 할머니의 집에 들러 할머니와 함께 터머널에 가기로 했다.

할머니는 내가 선물한 하늘색 원피스를 입고 나를 반겼다. 희자를 기다리며 고쳤다면서 문짝이 떨어져나갔던 부엌 장식장에 새로 단 문을 보여주기도 했다. 조금 전까지 생강을 다듬었는지 온 집안에 생강 냄새가 가득했다. 처음 할머니의 집에 왔을 때도 생강 냄새가 났던 것이 떠올랐고 이상하게도 그때가 가깝고도 멀게 느껴졌다.

“저기 앉아 있어라. 뭐라도 먹고 가야지.”

나는 오랜만에 할머니 집 소파에 앉아서 집을 둘러봤다. 텔레비전 장식장 위에 처음 보는 액자 하나가 놓여 있었다. 나는 가까이로 가서 액자를 들여다봤다. 액자 속에는 거북이 해변에서 나와 언니, 할머니와 증도할머니가 손을 잡고 서 있는 사진이 들어 있었다.

“할머니.”

나는 싱크대 앞에 서서 나를 바라보는 할머니에게 액자를 들어 보였다.

할머니는 내가 하려는 말이 무엇인지 잘 안다는 듯이 미소 지으며 고개를 끄덕였다.