내 안의 연한 부분이 소리 없이 깨어졌다

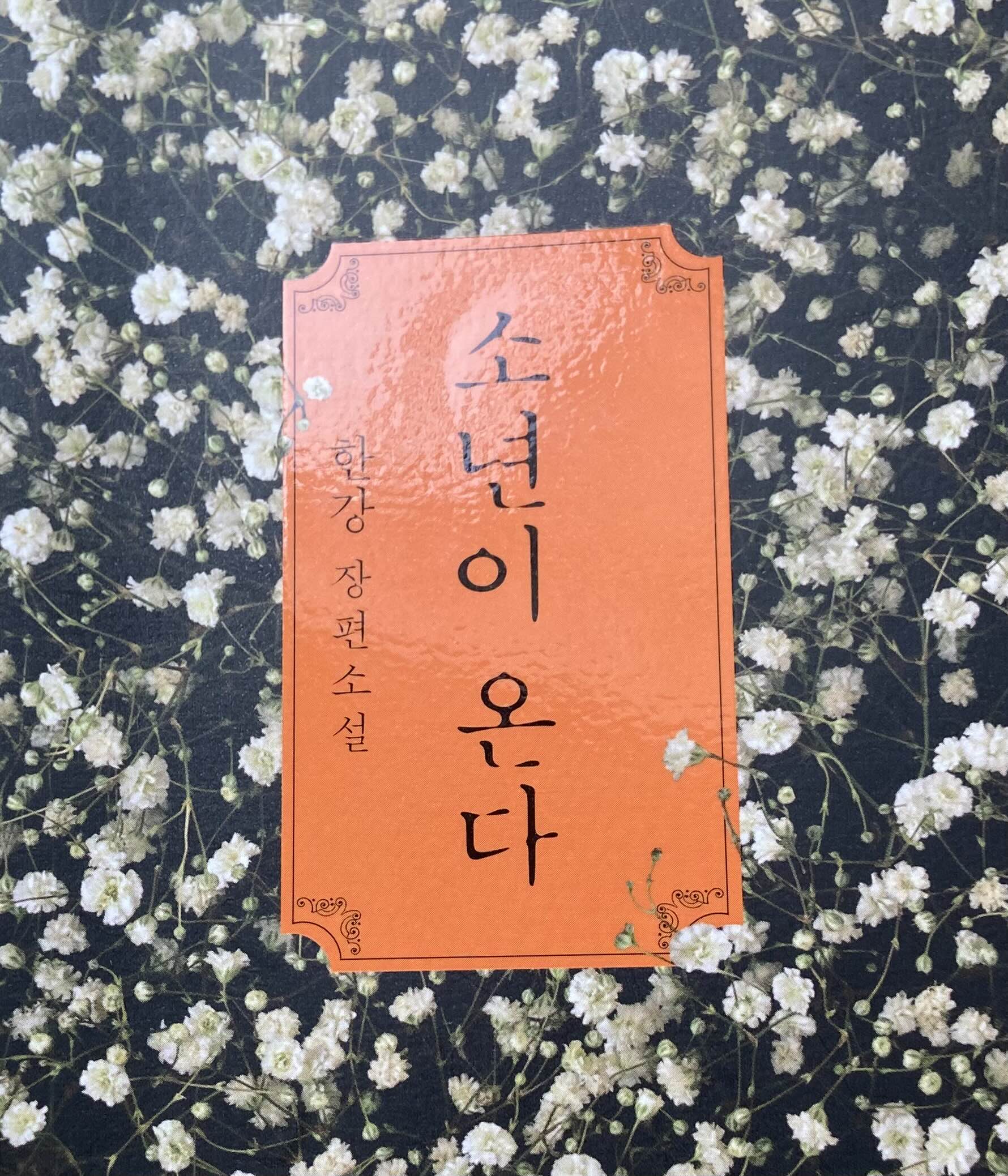

한강, [소년이 온다], 창비, 2024(2014 초판).

(193~ 194쪽)

에필로그

그 이야기를 들었을 때 나는 열살이었다.

누군가 나를 불러앉혀놓고 자초지종을 들려준 건 아니었다. 서울로 올라온 그해, 수유리 언덕배기 집에서 나는 아무 데나 틀어박혀 손에 잡히는 대로 책을 읽거나, 오빠나 남동생과 오후 내내 오목을 두거나, 엄마가 나에게만 시키는 일인 동시에 내가 제일 싫어했던 마늘 까기나 멸치 머리 떼기 같은 일을 했고, 그러는 사이 어른들이 주고받는 말들을 주어들었다.

오빠가 가르친 애였어요?

초가을의 어느 일요일 막내고모가 식탁머리에서 아버지에게 물었다.

담임을 한 건 아닌데, 작문을 해서 내라고 하면 곧잘 쓰던 애여서 기억이 나. 중흥동 집 팔고 삼각동으로 이사 가면서 복덕방에서 계약을 했는데, 내가 ㄷ중학교 선생이라고 하니까 집 사는 사람이 활짝 반가워하더라고 자기 막내아들이 1학년이라고, 몇반 누구라고 그 반 가서 출석 부르면서 봤더니 아는 얼굴이었어.

그뒤로 어떤 말들이 더 오갔는지는 기억나지 않는다. 다만 그들의 표정, 가장 끔찍한 이야기를 덮어두고 말을 이어가는 일의 어려움, 어색하게 이어지던 침묵을 기억한다. 아무리 말을 돌려도 어느새 처음의 오싹한 빈자리로 되돌아오는 대화에 나는 이상한 긴장을 느끼며 귀를 기울이고 있었다. 아버지가 가르치던 학생네가 중흥동 그 집을 샀다는 건 나도 전부터 알고 있었다. 그런데 왜 그들의 목소리는 점점 낮아지는가 왜 그 학생의 이름을 말하기 직전에는 알 수 없는 망설임이 끼어드는가?

(195쪽)

1980년 1월, 서울은 믿을 수 없을 만큼 추운 도시였다. 수유리 언덕배기 집에 들어갈 때까지 임시로 석달간 연립주택에 살았는데, 벽이 합판 같은 재질이어서 바깥과 기온 차이가 크게 나지 않았다. 방 안에서도 입김이 하얗게 흩어졌다. 외투를 입고 솜이불을 둘러도 이가 딱딱 소리를 내며 부딪혔다.

그 겨울 내내 나는 중흥동 집을 생각했다. 밑동을 흔들면 노란 살구들이 탁구공처럼 쏟아지던 삼각동 집도 나쁘지 않았지만, 잠깐 살아서였는지 큰 애착이 없었다. 외할아버지가 외동딸을 위해 지어주셨다는, 태어나 아홉살까지 살았던 중흥동 옛집. 마루에서 부엌으로 건너가려면 지나야 하는 부엌머리 조그만 내 방. 여름이면 그 방바닥에 배를 대고 엎드려 숙제를 했다. 겨울 오후엔 장지문을 조금만 열고, 어쩐지 깨끗하게 느껴지는 햇볕이 고여 있는 마당을 내다보았다.

(196~199 쪽)

그해 추석에 친척들이 모였을 때 어른들은 목소리를 낮춰 대화했다. 마치 아이들이 감시자인 듯이. 우리 남매와 더 어린 사촌들이 못 듣도록 가만가만히.

당시 방위산업체에 다니던 막내삼촌과 아버지는 늦도록 안방에서 두런두런 대화했다.

새벽에 급습을 했어. 처음엔 강도가 든 줄 알았어. 부엌 쪽문하고 현관문을 동시에 부수고 들어왔어. 송 선배가 있을 거라고 확신을 했던 모양이야. 그런데 전날 오후에 내가 송 선배를 만났어. 출판사에 찾아가서 전집 인세 사십만원을 미리 달라고 사정해서, 명동에서 잠깐 만나 전해줬더란 말이다. …… 네 형수라고 나를 분리심문하더라. 나중엔 나보고 같이 가자고 하는데, 같이 가면 남산 아니냐. 작년부터 사이가 멀어졌다고 거짓말을 했다.

전화 도청되는 것 같으니까 조심하세요. 요즘 형님네 전화기에서 바람 소리 같은 게 나던데요. 그게 도청되는 잡음이랍니다. 제 친구 영중이도 도망 다닙니다. 재작년에 보안부대에 끌려가 열 손톱을 다 뽑혔잖아요. 이번에 잡히면 살아남지 못할 겁니다.

부엌에서는 작은엄마들이 엄마와 함께 음식을 만들며 속삭이듯 이야기를 나눴다.

유방을 칼로 갈랐다요.

세상에……

뱃속에서 애기를 끄집어냈단 말도 있어라.

세상에 뭔 일이단가……

형님네 살던 집주인이 문간채를 사글셋방으로 내놨는디, 주인집 아들하고 동갑 먹은 애기가 그 방에 살았다요. ㄷ중학교에서만 셋이 죽고 둘이 실종됐는디, 그 집에서만 애들 둘이……

세상에…… 라고 여태 가느다란 탄식처럼 추임새를 넣던 엄마가 고개를 수그리고 침묵했다 잠시 뒤 목소리를 낮춰 말하기 시작했다.

재작년에 희영 아가씨하고 선봤던 사람 말이여. 왜, ㄱ 중학교 수학 선생 있었잖은가. 사람 괜찮았는디 우리하고는 인연이 안됐제. 그 사람 아내가 이번에 잘못되었다네. 만삭이었다든디, 집 앞에서 남편 기다리다가.

대전에서 온 둘째 작은엄마는 시상에…… 라는 추임새를 넣지 않았다. 소 감은 눈을 묵묵히 깜박이며 다음 말을 기다렸다. 엄마가 차마 말을 잇지 못하는 사이 광주 작은엄마가 이야기를 받았다. 나도 그 얘기 들었어라. 그것이 그 사람이었소?

애기 엄마는 총을 맞고 이미 죽어버렸는디, 뱃속에서 애기는 살아갖고 몇분을……

희영이 고모가 그 수학 선생님과 결혼했다면, 하고 그 순간 나는 생각했다. 성립되지 않는 나의 어린 상상 속에서 스물여섯살의 고모는 동그란 배를 안고 대문 앞에 서 있었다. 총알이 고모의 하얀 이마에 박혔다. 양희은 노래를 성악풍으로 따라 부르는 걸 좋아하는 희영이 고모의 뱃속에서 아기가, 눈을 뜬 아기가 물고기같이 입을 벌리며 꿈틀거렸다.

그 사진집을 아버지가 집으로 가져온 것은 이년 뒤 여름이었다.

누군가를 조문하러 그 도시에 내려갔다가 터미널에서 구했다고 했다. 나의 어린 상상과 달리 이마에 총을 맞지도, 아직 결혼을 하지도 않은 희영이 고모가 잠깐 다니러 올라와 있었다. 아버지는 그 책을 아이들이 보지 못하도록 안방의 책장 안쪽에, 책등이 안 보이게 뒤집어 꽂아놓았다.

내가 몰래 그 책을 펼친 것은, 어른들이 언제나처럼 부엌에 모여 앉아 아홉시 뉴스를 보고 있던 밤이었다. 마지막 장까지 책장을 넘겨, 총검으로 깊게 내리그어 으깨어진 여자애의 얼굴을 마주한 순간을 기억한다. 거기 있는지도 미처 모르고 있었던 내 안의 연한 부분이 소리 없이 깨어졌다.