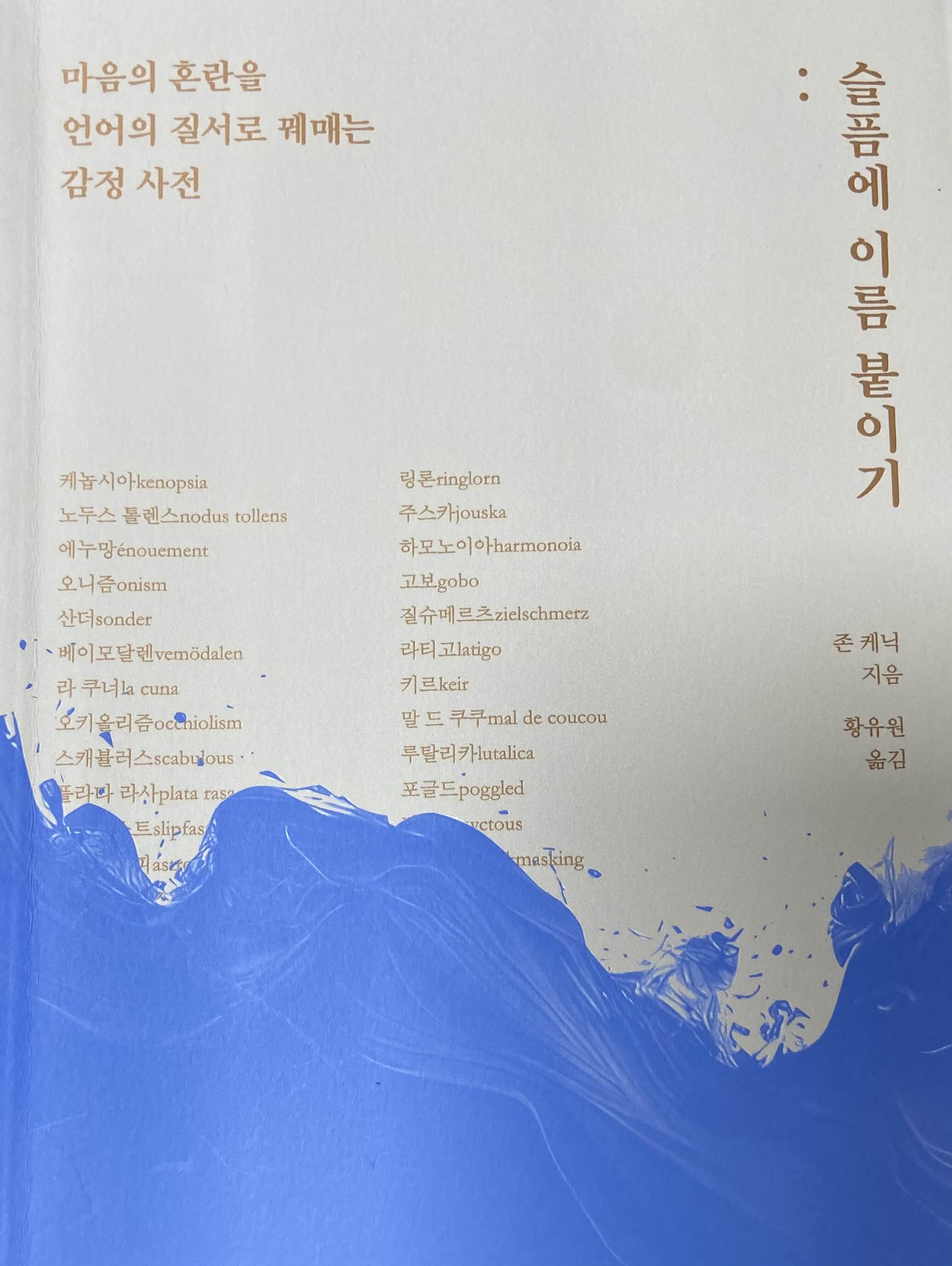

존 케닉, [슬픔에 이름 붙이기], 윌북, 2024.

(44~46쪽)

살아 있는 것들 대부분은 삶이 소중하다는 사실을 스스로 상기할 필요가 없다. 그것들은 그저 시간을 흘려보낼 뿐이다. 늙은 고양이는 서점 창가에 앉아서 사람들이 헤매는 동안 즐겁고 느긋하게 시간을 보낼 수 있다. 차분하게 눈을 깜빡이며, 숨을 들이쉬었다가 내쉬며, 길 건너편에 밴에서 짐을 내리는 모습을 게으르게 쳐다보며, 그 어떤 것에 대해서도 깊이 생각하지 않은 채. 그리고 그래도 괜찮다. 그렇게 사는 것도 그리 나쁜 건 아니다.

삶의 거의 대부분이 이런 식으로 평범한 시간 속에서 흘러간다. 대단한 투쟁도, 신비하고 성스러운 일도, 직관의 순간도 없다. 그저 작은 이미지들에 붙들려 이곳저곳을 돌아다니는 소박한 가정생활이 있을 뿐이다. 그 모든 작고 값싼 물건들. 안절부절 못하며 왔다 갔다 하는 선풍기의 달가닥거림, 싱크대 옆에 놓인 컵에 꽂혀 기다리고 있는 칫솔 두 개. 오래된 망사문의 고르지 못한 끼익 소리, 출력되는 영수증이 삑 하고 내는 건조한 전자음, 위층에서 샤워 중인 누군가의 자잔한 웅웅거림도 있다. 그리고 겨울날 아침에 양모 양말 한 켤레를 신을 때의 기분과 하루가 끝날 무렵에 그것을 벗을 때의 기분. 이런 것들은 더 생각할 것도 없이 지나가버리는 감각이다. 그것들 대부분은 주목할 가치가 거의 없다.

하지만 몇백 년 후면 이 세상은 완전히 다른 등장인물들에게 넘어갈 것이다. 그들은 과거를 돌이켜보며 누가 언제 전투에서 승리했는지 궁금해하지 않을 것이다. 대신 그들은 한때 세상에 존재했던, 그 모든 사소한 디테일이 가슴을 아프게 하는 소중한 인공물들을 모으며 우리가 하루하루 어떻게 살았는지 상상할 것이다. 그들은 우리가 사용한 교과서의 여백에 남겨진 낙서나 책장 사이에 눌린 민들레를 찾을 것이다. 그들은 우리의 몸에 닿은 옷의 감촉이 어떠했을지, 우리가 평범한 날에 점심으로 무엇을 먹었을지, 그것의 가격은 얼마였을지 상상하려고 애쓸 것이다. 그들은 우리의 미신, 우리가 좋아하던 밈과 관용구와 농담, 우리가 아무 생각없이 흥얼거리던 대중가요를 궁금히 여길 것이다. 그들은 거리의 모퉁이에 서서 건축물을 바라보거나 낡은 차들이 웅웅거리며 지나가는 소리를 듣는 게 어떤 기분이었을지 상상하려 애쓸 것이다. 공기 중의 냄새가 어떠했을지. 케첩이 어떤 맛이었을지.

우리는 삶의 그런 부분에 대해 곰곰이 생각하는 법이 거의 없다. 우리는 평범한 사람들의 동상을 만들지 않는다. 우리는 평범한 시대의 사건을 기념하기 위해 작은 명판을 남기지 않는다.

1994년 3월 25일에

몇몇 이웃이 이곳에

개를 산책시키러 나왔다

아이들은 차례대로 개의 목줄을 잡았다

그곳을 찾은 모든 이는 그날 오후 즐거운 시간을 보냈다

그럼에도 그것은 여전히 일어난 일이다. 그 모든 값싼 일회용 경험은 우리의 역사책에 기록된 그 어떤 사건 못지않게 실재적이고, 우리의 찬송가집에 있는 그 어떤 노래 못지않게 성스럽다. 어쩌면 우리는 기도하는 동안 눈을 활짝 뜨고 우리 눈앞에 있는 것들의 숨겨진 의미를 찾으려 애써야 하는지도 모른다. 상자 안에서 들려오는 째깍거리는 소리에서, 고통스럽게 몸을 진동시키는 딸꾹질에서, 설거지를 한 후 손에 남은 퀴퀴한 냄새에서, 이것들은 저마다 일종의 명상이자 무엇이 실재인지 상기시켜주는 것들이다.

우리는 우리의 삶을 채워나가기 위해 이런 바보 같고 사소한 것들을 필요로 한다. 설령 그것들이 별 의미 없는 것들일지라도 말이다. 애초에 걸린 판돈이 그리 크지 않다는 사실을 우리에게 상기시켜주기만 한다면, 삶이 늘 삶의 죽음의 기로에 서는 일들로 이루어진 것은 아니다. 때로 삶은 그냥 삶이다 - 그리고 그래도 괜찮다.