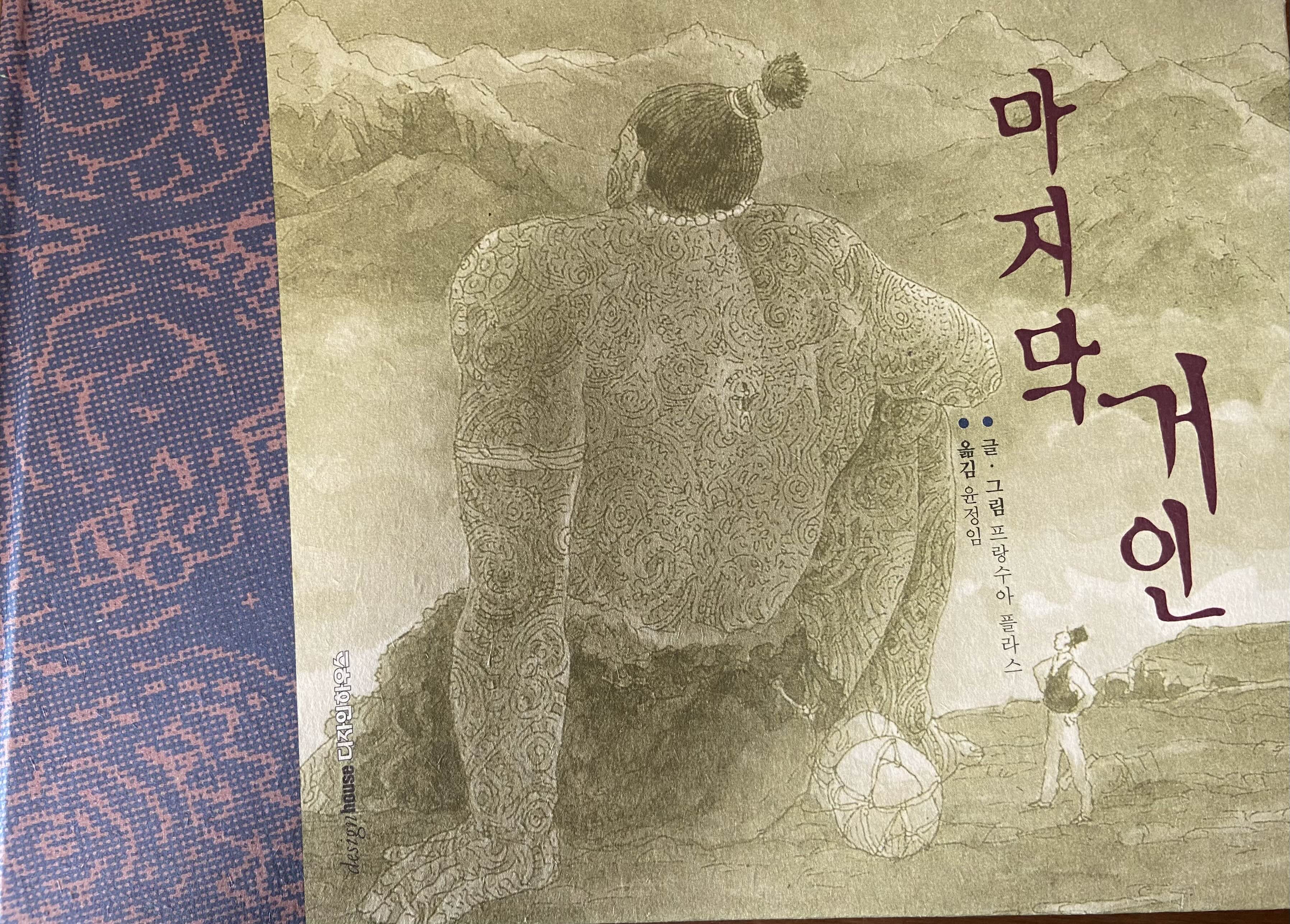

프랑수아 플라스, [마지막 거인](윤정임 옮김), 디자인하우스, 2022.

(42~ 51쪽)

처음 만난 날 이후로 그들은 나를 아이처럼 돌봐 주었습니다. 끝없는 밤을 지새며 우리가 나누었던 진실한 교류는 …… 지금도 또렷이 기억이 납니다. 밤새도록 별들을 차례대로 불러대는 그들의 목소리는 서로 뒤섞이고는 했습니다. 그것은 유려하면서도 복잡하고 반복적인 멜로디와 가냘픈 변주, 순수한 떨림, 맑고 투명한 비약으로 장식된 낮고 심오한 음조로 짜여 있었지요. 무심한 사람의 귀에나 단조롭게 들릴 그 천상의 음악은 한없이 섬세한 울림으로 내영혼을 오성의 한계 너머로 데려다 주었습니다. 우연히 나는 오래 전부터 별들의 움직임과 하늘을 세심하게 관찰해 오던 터였지요. 그래서 일종의 이중어 사전을 기획하고는 각각의 별자리에 상응하는 음악의 소절을 붙여 주었습니다.

거인들은 남자 다섯에 여자 넷, 모두 아홉 명이었습니다. 그들의 몸에는 혀와 이를 포함하여 머리부터 발끝까지 구불구불한 선, 소용돌이 선, 뒤얽힌 선, 나선, 극도로 복잡한 점선들로 이루어진 정신없이 혼란한 금박 문신이 새겨져 있었습니다. 잘 들여다보면 이 환상적인 미로에 언뜻 드러나는, 쉽게 알아볼 수 있는 이미지들을 구별해 낼 수 있었지요. 그것은 나무, 식물, 동물, 꽃, 강, 대양의 모습이었습니다. 이렇게 그려진 각각의 악보는, 한밤중에 그들이 하늘에 대고 부르던 기도의 음악에 대지가 화답하여 부른 진정한 노래였던 것입니다. 이 모든 것을 재현해 내느라 내 수첩은 두 장밖에 남지 않았답니다! 그래서 글씨는 점점 촘촘하게 쓰고, 그림도 점점 더 작게 그려야 했지요. 내 수첩의 모든 페이지는 어느새 거인들의 피부를 닮아 갔습니다.

그들 역시 내가 작업하는 모양을 아주 재미있게 바라보곤 했습니다. 그게 좀처럼 지루하지 않은 볼거리였던 모양입니다. 그제야 난 그들 중 누구도 그림을 그릴 줄 모른다는 걸 깨달았습니다.

발바닥부터 머리 꼭대기까지 그들 몸 전체에 그려져 있는 그 그림들은 도대체 어떻게 생긴 것일까요? 나는 거인들 중에서 가장 키가 큰 안탈라의 등을 장식하고 있는 아홉 명의 인간 형상들 사이로 열 번째 인물이 드러나기 시작하는 것을 알아 보았습니다. 처음에는 불분명했다가 점차 뚜렷해진 그 인물은, 그들 가운데 가장 키가 작았고 실크 해트를 쓰고 있었습니다!

더구나 그들의 피부는 대기의 미세한 변화에도 반응하는 것처럼 보였습니다. 살랑거리는 미풍에도 몸을 떨었고, 금갈색 태양 빛에도 이글거렸으며, 호수의 표면처럼 일렁이다가, 폭풍 속 대양처럼 장엄하고 어두운 색조를 띠기도 했습니다.

그제야 왜 그들이 이따금씩 애처로운 눈길로 나를 바라보는지 깨달았습니다. 그들은 왜소한 내 체구보다도 말 못하는 내 피부를 더 가엾게 여겼습니다. 그들이 보기에 나라는 인간은 말이 없는 존재였던 것입니다.

거인들은 식물, 흙, 바위를 아주 가끔 먹었습니다. 난 그네들이 운모판 가루를 뿌린 편암으로 맛있는 파이를 만들거나 장밋빛 석회 조각을 앞에 놓고 군침을 흘리는 모습에 웃음을 터뜨렸습니다.

그들은 내게 식용 식물들을 일러주었고 난 거의 일 년 간 그것으로 연명했습니다. 준비 과정에 비밀에 붙여 가며 자기들이 특별히 만들어 낸 국을 맛보여 주기도 했습니다. 그것은 큰 강의 진흙처럼 혀에 얹혀져 화산의 용암처럼 불타 오르다가 탄 숲의 부식토 같은 뒷맛을 남겼습니다. 그 주된 재료는 ‘거인의 풀’이라는 건데, 그 풀은 언젠가 본 아주 오래된 옛날 책에 서툴게 묘사되어 있었지요. 나는 그 풀을 네 가지로 분류하고는 서둘러 이름을 지어 주었습니다. 루트모어 마드라고라(사람의 형상을 닮은 가지과의 약용 식물로 마법의 힘이 있다고 알려짐 - 역주), 아치볼드 만드라고라, 레오폴드 만드라고라, 아멜리아 단드라고라 라고……

거인들은 내가 겨울을 날 수 있도록 바위 오두막도 지어 주고, 풀과 이끼와 온갖 종류의 나무 껍질로 짠 이상야릇한 외투 한 조각을 이불 삼아 덮게 했습니다. 그들의 넓은 어깨로부터 끊임없이 흘러 내리던 그 외투는 거인들의 실루엣을 어두운 숲으로 뒤덮인 바위산처럼, 보이게 했지요. 또 묵직한 호박을 보석처럼 귀에 달고 다녔고, 케케묵은 나무 둥치로 만든 거대한 곤봉을 늘 차고 다녔습니다.

그들에 대한 여러 의문들은 나를 몹시 당혹스러운 심연에 빠뜨렸습니다. 아틀라스 족의 마지막 후예들인가? 어째서 아이가 없을까? 사람들의 접근이 불가능한 다른 지역에 또 다른 종족들이 남아 있을까?

나는 별들과 천상의 물체들이 촘촘히 새겨진 제올의 피부에서 41개의 헬리 혜성을 발견했는데, 이것이야말로 제올이 3천 년 이상 살아 있었다는 사실을 인정하는 것이었지요! 그리고 손목에 나이테처럼 새겨진 줄무늬는 깨어 있던 시간과 수면 시간을 나타낸다는 사실을 알게 되었습니다. 그걸 계산해 보니 그들은 200년 동안에 겨우 3년 정도만 깨어 있었을 뿐, 거의 모든 시간을 수면으로 보내고 있었습니다.

'문화 책 이야기' 카테고리의 다른 글

| 뜨거운 아픔 (3) | 2024.01.23 |

|---|---|

| 공황장애가 가져다 준 것 (35) | 2024.01.18 |

| 답을 알고 싶으면 떠나라 (17) | 2024.01.05 |

| 거룩한 바보 (20) | 2023.12.29 |

| 따로 또 같이 살기 (16) | 2023.12.22 |